你知道吗?在我国古代诗词的海洋里,有一首诗,它就像一颗璀璨的明珠,历经千年,依然闪耀着独特的光芒。这首诗,就是唐代诗人虞世南的《蝉》。今天,就让我带你一起,走进这首诗的世界,感受它那独特的魅力吧!

蝉声悠扬,诗意盎然

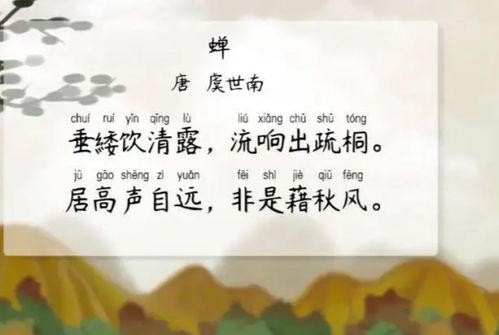

《蝉》这首诗,短短二十八字,却将蝉的形象描绘得栩栩如生。诗中写道:“垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”这里的“垂緌”,指的是蝉的触角,形状像古代官帽的带子,而“清露”则是指纯净的露水。诗人用这样的词语,将蝉的形象描绘得生动而具体。

想象一只蝉儿,站在高高的梧桐树上,垂下像帽缨一样的触角,吸吮着清澈甘甜的露水,它那清脆悦耳的鸣叫声,从稀疏的梧桐树枝间传出。这样的画面,是不是让人心生向往呢?

托物言志,寓意深远

虞世南的《蝉》,不仅仅是在描绘蝉的形象,更是在借蝉来表达自己的情感和思想。诗中的“居高声自远,非是藉秋风”,就是诗人托物言志的典型例子。

这里的“居高”,既是指蝉居在高树上,也象征着诗人自己追求的高洁品格。而“声自远”,则是指诗人希望自己的声音,能够像蝉鸣一样,传得远,传得久。这种追求,既是对自己品格的肯定,也是对人生价值的追求。

诗人用“非是藉秋风”来强调,这种高洁品格和远大志向,并不是依靠外力,而是源于内心的坚定和自信。这种精神,无疑是对我们现代人的一种启示。

艺术特色,独具匠心

虞世南的《蝉》,在艺术上也有着独特的魅力。首先,诗中运用了丰富的意象,如“垂緌”、“清露”、“疏桐”等,这些意象既生动形象,又富有诗意。

其次,诗的结构紧凑,层次分明。首句描绘了蝉的形象,次句写蝉声,第三句点明蝉声远传的原因,第四句则进一步强调这种远传并非依靠外力。这样的结构,使得整首诗读起来流畅自然,又富有节奏感。

诗中的语言简洁明快,却又不失含蓄。如“居高声自远”,既是对蝉的描写,也是对人的赞美,这种含蓄的表达方式,使得诗歌更具韵味。

千年传承,影响深远

虞世南的《蝉》,自从问世以来,就受到了人们的喜爱和推崇。这首诗不仅成为了唐代诗歌的代表作之一,更是成为了中国古典文化的瑰宝。

在后世,许多文人墨客都曾对《蝉》进行过研究和赏析,如宋代诗人苏轼、明代诗人杨慎等。他们从不同的角度,对这首诗进行了解读,使得《蝉》的内涵更加丰富,影响也更加深远。

如今,虽然我们已经远离了那个时代,但《蝉》这首诗所传达的精神和思想,依然对我们有着重要的启示和借鉴意义。

虞世南的《蝉》这首诗,就像一首美妙的乐章,让人陶醉其中。它不仅展现了诗人对自然界的热爱,更表达了他对人生价值的追求。让我们一起,走进这首诗的世界,感受它那独特的魅力吧!